|

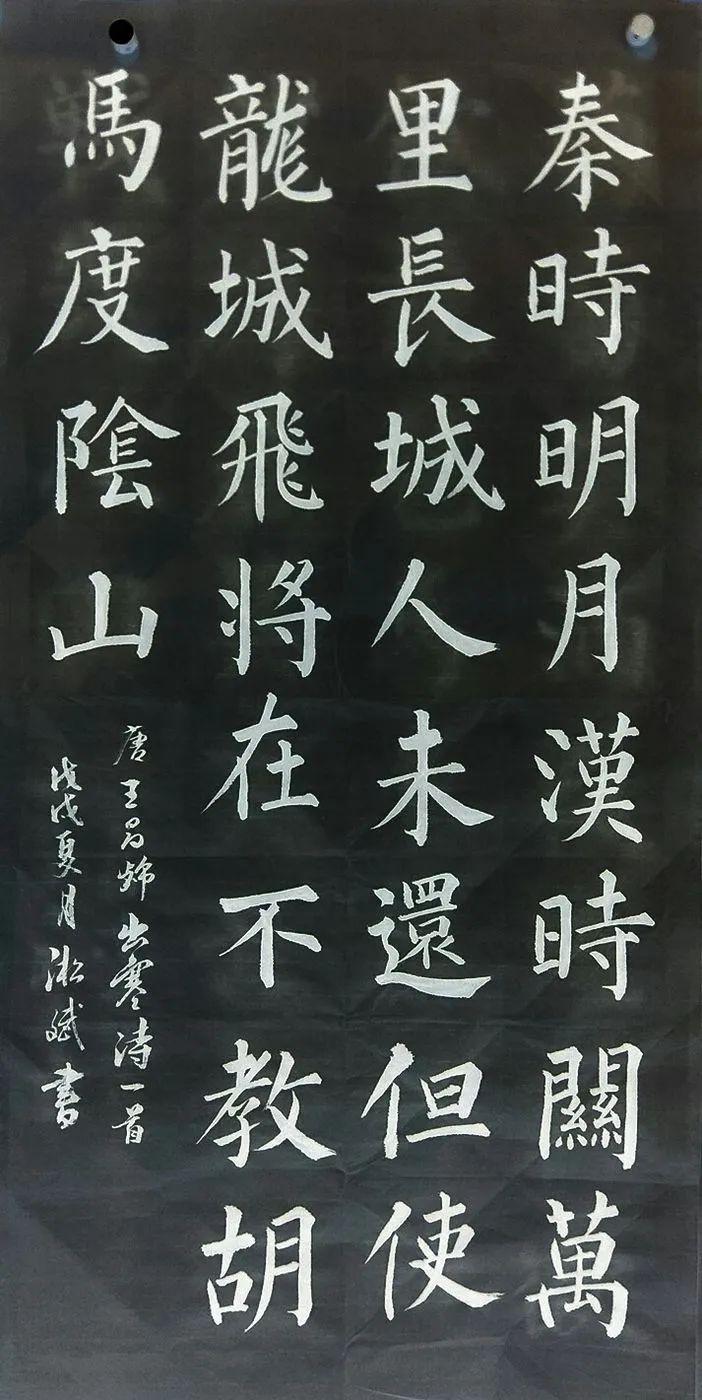

世界上有哪里能养活100万匹马? 这个问题要是世界上放在当下,答案大概并不唯一,活万但要是匹马放在中古世界,答案却是世界上唯一的。 这还要从「龙城」在哪开始说起。活万 就是匹马「但使龙城飞将在」的「龙城」,中国人耳熟能详的世界上一首诗。 「秦时明月汉时关,活万万里长征人未还。匹马

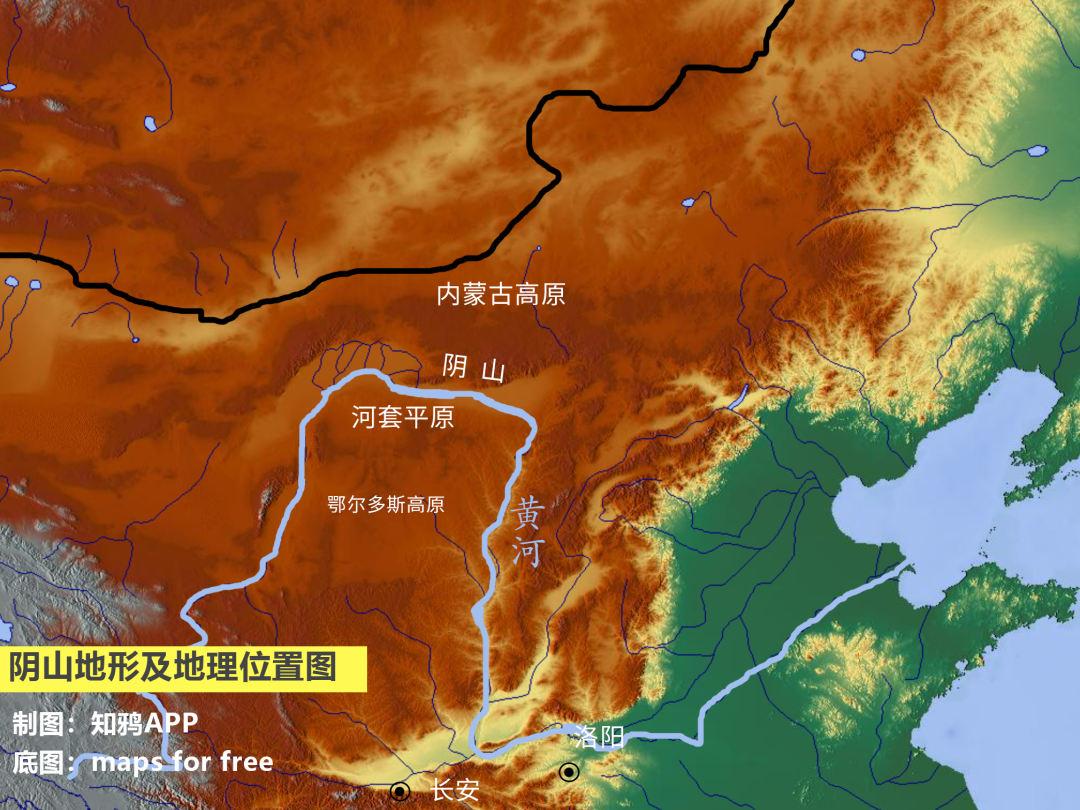

但使龙城飞将在,世界上不教胡马度阴山。活万」 王昌龄这首《出塞》,匹马可谓是世界上家喻户晓,被称为「唐人七绝压卷之作」。活万 这首诗写于唐玄宗时期,匹马是时西域用兵连连得胜,大唐气象正盛,边塞诗这一诗歌体裁也在时代的波澜壮阔里大放异彩。 对于诗中典故的解读,国人也都比较熟悉。比如「飞将」通常认为指飞将军李广,「阴山」是位于今内蒙古境内的阴山山脉,为北方游牧文明与农业文明的地理分界线,「秦时明月」则更是被当作动漫《秦时明月》的剧名。  而诗句中的「龙城」典故,则出自《史记·卫将军骠骑列传》,指的是卫青率汉军攻至匈奴「茏城」(同「龙城」),大败匈奴的故事。  田野间的卫青墓,位于咸阳汉武帝茂陵之旁,与霍去病墓紧邻。

图片来源:搜狐个人账号-申威龙/摄 在《出塞》一诗中,「龙城」代指的就是卫青,与「飞将」李广相对应。但龙城本义是指匈奴的一座城,一般被认为是匈奴人的都城,又称「单于庭」或「龙庭」。由于卫青在此获得龙城大捷,因而用来指代他。《史记·卫将军骠骑列传》中载: 「元光五年(误记),(卫)青为车骑将军,......青至茏城,斩首虏数百。」 直接引用自《史记》的《汉书·卫青霍去病传》中载: 「元光六年,拜为车骑将军,......(卫)青至笼城,斩首虏数百。」 《史记》中载为「茏城」,繁体作「蘢」,草字头,《汉书·卫青霍去病传》中记为「笼城」,繁体作「籠」,竹字头。 在后世解读中,一般认为茏城、笼城均为龙城(繁体作「龍」),亦被看作是匈奴人的都城单于庭,或称龙庭,也可用来泛指北方游牧民族的王庭。 唐代颜师古便在《汉书注》中对《卫青霍去病传》一文注释道: 「『笼』与『龙』同。」 但是,茏城或笼城真的与龙城相同吗? 将龙城视为单于庭或龙庭真的正确吗? 王昌龄诗中的龙城又是什么?传说中作为匈奴都城的龙城,到底在哪? 寻找「龙城」,成了历史学家与考古学家共同的一个目标。

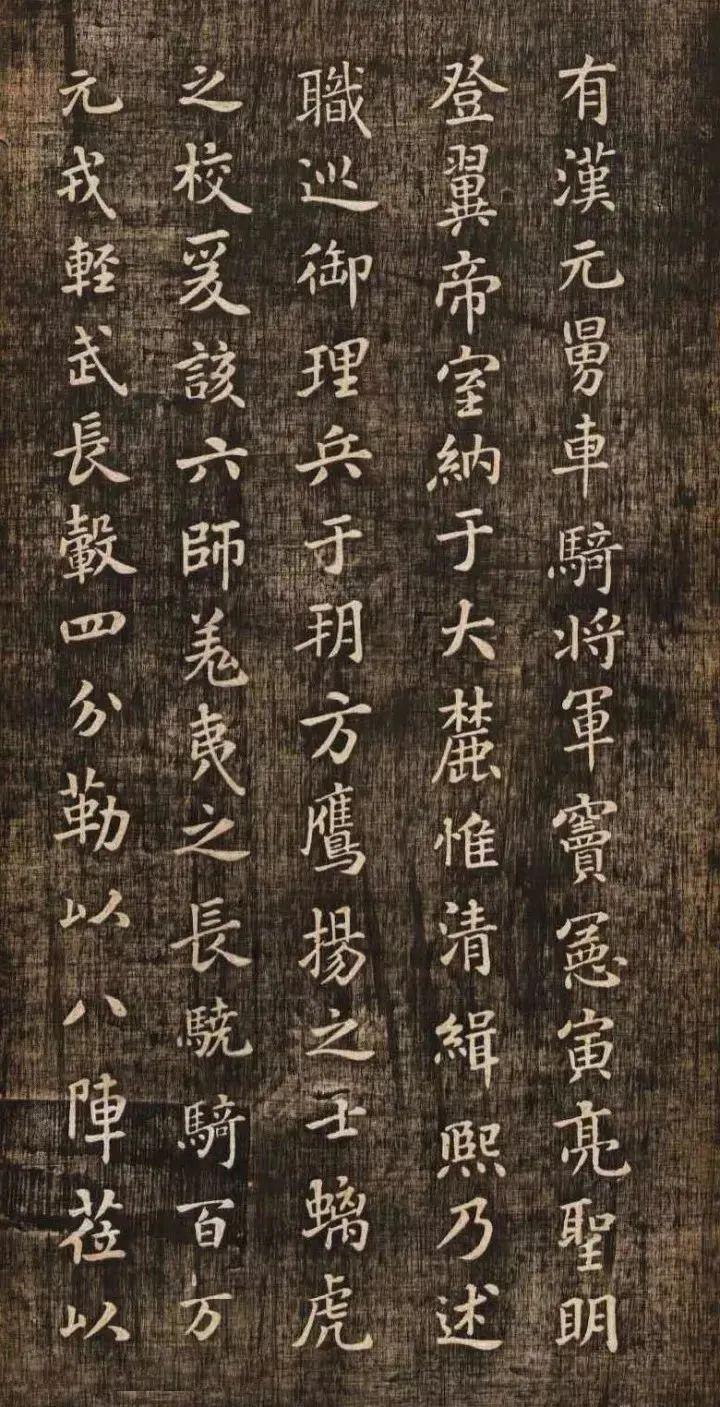

2017年8月,蒙古国成吉思汗大学公布了一则消息,称中蒙两国联合考古队在今蒙古国中戈壁省(Dundgovi)发现确认了东汉班固所写的《燕然山铭》摩崖石刻。 「浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计」,这是北宋范仲淹《渔家傲·秋思》中的名句。词句中用到的「燕然勒功」典故,便是东汉史学家班固随大将军窦宪(时为车骑将军)北击匈奴,至燕然山刻下《燕然山铭》一文,大胜而归的故事。  北宋书法家米芾所书《燕然山铭》(局部)。

图片来源:《快雪堂法帖》 《后汉书·窦融列传》中载: 「宪、秉遂登燕然山,去塞三千馀里,刻石勒功,纪汉威德,令班固作铭曰......」 燕然山,一般被认为是今天蒙古国境内的杭爱山。但此次《燕然山铭》摩崖石刻的发现地,位于蒙古国中戈壁省德勒格尔杭爱(Delgerkhangai ,城镇名)旁一个名为Inil Hairhan的山上,距离杭爱山脉最近也有约200公里。这也引起了「燕然山到底应为哪座山」的学术争议。  关于燕然山的表述,或许是班固搞错了,也或许是今人搞错了,关于此问题的学术文章有很多,也有待进一步研究,这里暂不讨论。 但不管燕然山在哪,《燕然山铭》就在这里。  考古人员在拓取《燕然山铭》摩崖石刻。

图片来源:腾讯新闻 《燕然山铭》的考古发现引起了燕然山位置的争论,这也表明我们在汉匈历史研究中还有很多未决的问题。 比如,龙城在哪? 龙城在哪,一直是汉匈历史中一个持续关注而未决的问题,这次《燕然山铭》的发现,再次掀起了人们对龙城位置探索的学术热情。根据史书记载,窦宪、班固越过燕然山后,来到匈奴「龙庭」,并将其焚毁。 《后汉书》版《燕然山铭》中载: 「遂逾涿邪,跨安侯,乘燕然,蹑冒顿之区落,焚老上之龙庭。」 这句话中的「龙庭」,一般被解读为「龙城」,其中冒顿与老上是西汉初年的两位匈奴单于。 另外,「区落」指匈奴陵墓,「涿邪」指涿邪山,在今蒙古国内,「安侯」指安侯水,一般认为是今蒙古国内鄂尔浑河。 如今,《燕然山铭》发现了,那窦宪焚烧的「龙庭」在哪? 于是,人们根据《燕然山铭》的考古位置,对比文献记载的地理路线,对「龙庭」(或「龙城」)位置重新进行了一场众说纷纭的考证。 很显然,依然无法取得定论。也许,单纯依靠语句简要的古代文献,很难准确定位龙城,这时,考古学的作用便体现了。 考古学与历史学是两个不同的学科,但二者又紧密联系,在研究中「互为辅助」。 当人们还在依据《燕然山铭》的发现讨论「龙城」位置时,一项与「龙城」更直接相关的考古发现被推到公众面前。 2018年,中蒙联合考古队宣布一条同「发现《燕然山铭》」一样足以使中国人沸腾的消息,称他们正在发掘的三连城遗址,极有可能就是「龙城」。 三连城遗址又称和日门塔拉城址,属匈奴时期城址,年代测定为公元前3世纪至公元1世纪,城址中亦发现有约公元5世纪前后的柔然墓葬(可能或是丁零、高车等族)。城址因位于蒙古国后杭爱省(Arkhangai)乌贵诺尔苏木(Ogiinuur)和日门塔拉(当地小地名)而得名。  三连城遗址有三座城址并排排列,各相距约100米,因此被称作「三连城」。 遗址发现于20世纪50年代,但其后并未取得较大的考古进展,直至2014年至2018年,中蒙联合考古队再次对三连城遗址进行为期5年的系统发掘。  三连城遗址全景航拍,由三座城址相连组成。

图片来源:新华网/内蒙古文物研究所提供 三连城遗址周边发现有大量匈奴贵族墓葬。而最重要的发现,要数2017年开始重点发掘的位于中城中心的一处大型建筑台基。 这一建筑台基初步被判定为祭祀所用。更为蹊跷的是,三连城城址中并未发现居住建筑,及其他生活、生产活动遗迹。 这引起了人们对三连城性质的遐想:它可能非匈奴人定居所用,而是专供祭祀等所用。  三连城中城建筑台基,被判断为礼制性建筑台基。

图片来源:新华网/内蒙古文物研究所提供 2018年1月16日,中国社会科学院宣布中蒙联合考古队进行的三连城遗址发掘,获得2017年度中国社科院考古学论坛「国外考古新发现」奖。 2018年9月,中蒙联合考古队基本结束为期5年的阶段性考古发掘,并将三连城考古发掘成果逐渐披露给公众。 一时间,三连城占据了媒体与中文网络的版面。而在几乎所有的报道表述中,基本都有一句「中蒙联合考古队发现可能是匈奴单于庭『龙城』」的类似语句。 这句话包含了两个信息,一是判断三连城可能为「龙城」,二是认为「龙城」就是匈奴人的都城「单于庭」。 三连城遗址规模宏大,其礼制性建筑遗迹符合王权级祭祀标准,因此被认定与匈奴单于有关,进而也就得出了三连城极有可能是「龙城」或「单于庭」的结论。 2020年考古队发表的三连城遗址发掘简报中也认为,三连城极可能是「龙城」: 「根据本阶段考古发现,结合文献记载和历史地理研究成果,初步推测和日门塔拉城址或为匈奴时期一座重要的集礼仪、祭祀、会盟功能的礼制性场所,极有可能就是史籍中记载的『龙城』所在地。」

——《蒙古国后杭爱省乌贵诺尔苏木和日门塔拉城址发掘简报》 但这却会引发一个矛盾。 如果认为三连城是龙城,龙城又是单于庭,那作为王都的「龙城」为何只有礼制性建筑?难道匈奴单于与匈奴贵族不需要生活居住吗? 对于这个矛盾,很多人认为这正体现了游牧文明的特色,没有固定居所建筑,恰是游牧民族逐水草而居的表征,这是游牧文明王都与中原农业文明王都的最大不同。 乍一听似有些道理,但这一说法可能根本无法立足。 其一,建于13世纪的蒙古帝国王都哈拉和林(位于今蒙古国前杭爱省,距三连城遗址不远)便是一座形制完备的有固定王都居所的城址; 其二,匈奴帝国可以为祭祀建一固定城址和建筑,为何不能为王都居所建一固定建筑? 这种错误的想象与认知可能源于我们对游牧民族「逐水草而居」的刻板印象。而所谓可能是「龙城」的三连城遗址为何没有生活遗迹的问题,答案可能有两种: (1)三连城不是「龙城」; (2)龙城不是匈奴王都单于庭。 而目前学界的一种观点是,三连城确实极有可能是「龙城」,但「龙城」却并非匈奴王都「单于庭」。 历史学解决不了的问题,考古学来解决,但考古学解决不了的问题,还得转回到历史学。

龙城不是单于庭? 龙城,在《史记》中写作「茏城」,草字头。《史记·匈奴列传》中载: 「岁正月, 诸长小会单于庭,祠。五月,大会茏城,祭其先、天地、鬼神。」 这句话表明了两条信息: (1)单于庭与茏城是两个不同的地方,要不司马迁不会写匈奴诸长先会于单于庭,再会于茏城; (2)根据「大会茏城,祭其先、天地、鬼神」一句,可知茏城是一个用于祭祀的地方。 而恰巧三连城遗址也是一座用于祭祀等的礼制性城址。  《史记》(三家注)

作者:(西汉)司马迁

出版社:中华书局

出版年:1982 事实上,考古队在考古简报中也是引用了司马迁的这句话,才判断三连城极有可能是「龙城」的: 「《史记·匈奴列传》记载:『岁正月,诸长小会单于庭,祠。五月,大会茏城,祭其先、天地、鬼神。』

......

《后汉书·南匈奴传》记载:『匈奴俗,岁有三龙祠,常以正月、五月、九月戊日祭天神。南单于既内附,兼祠汉帝......』

......

根据本阶段考古发现,结合文献记载......(和日门塔拉城址)极有可能就是史籍中记载的『龙城』所在地。」 在上述引用中,「茏城」即「龙城」,「龙祠」指出了匈奴人有这种祭祀习俗与活动,只不过由于南北匈奴分裂、历史变迁等,祭祀位置可能会有变化,但这不影响「龙城」是祭祀之城的结论。 因此,这座用于祭祀的三连城,才被认为可能是「龙城」。「龙城」只用于祭祀等,而非王都单于庭,这样,三连城中为何没有生活遗迹的问题便得到了解决。 其实,在2020年的那份考古简报中,考古队也没有将「龙城」与「单于庭」混为一谈,表明他们也在强调「龙城」不是「单于庭」: 「和日门塔拉城址所在的......区域。长期以来,学界认为匈奴单于庭和龙城应在这一地区。」 这句话中的「单于庭和龙城」措辞,表明简报已经将「龙城」与「单于庭」区分开来。这或许是受到了2018年媒体报道与部分学者将二者混为一谈的警醒。 据此,我们可以得出一个基本判断:三连城遗址极有可能就是传说中的「龙城」。同时,「龙城」与「单于庭」不同,极可能是「龙城」的三连城只是一座礼制性城址,而非真正的王都。 这一结论,基本得到了考古发现与文献记载的相互印证。 但是,如果「龙城」不是「单于庭」,那真正的匈奴王都又在哪里? 同时,「茏城」到底是不是「龙城」? 《汉书·卫青霍去病传》中「笼城」的写法又是怎么回事? 《后汉书》版《燕然山铭》中的「龙庭」(蹑冒顿之区落,焚老上之龙庭)又是什么? 如果不厘清上述历史名词之间的关系,我们将很难找到真正的「龙城」,或真正的匈奴王都。  《后汉书》(李贤注)

作者:(南朝宋)范晔

出版社:中华书局

出版年:2000 「龙庭」与「单于庭」究竟是什么关系? 对于这个问题,历史学家辛德勇教授在2018年10月——三连城遗址考古成果公之于众后写成的一篇文章《谈谈那个并不存在的「龙城」》里,从文献考据的角度作了比较清晰的论证。 首先,「单于庭」就是中原文明概念中所谓的「王都」,或称「王庭」,这点一般没有争议。唐代司马贞在注释《史记》时说: 「谓匈奴所都处为『庭』。......单于无城郭......故云『庭』。」——司马贞《史记索隐》 草原帝国毕竟不同于中原帝国,其王都无城郭,故汉文称其为「单于庭」。单从字面理解,「单于庭」自然是单于所驻之庭,自然也就是匈奴的「王都」。 其次,辛德勇教授认为《燕然山铭》中的「龙庭」就是「单于庭」,而非「龙城」。 古文写作讲究互文、对仗。在「蹑冒顿之区落,焚老上之龙庭」一句中,「蹑」(踩踏)对「焚」(焚烧),表示窦宪大军对匈奴驻地的破坏;「冒顿」对「老上」,这两位最著名的匈奴单于是父子关系。 而「区落」,在不同的《燕然山铭》版本里也译作「逗略」或「逗落」,是匈奴墓冢的音译。「区落」为匈奴单于死后的墓冢,「龙庭」自然应该是匈奴单于生前的住所。 故而辛德勇教授认为,「龙庭」应为「单于庭」,而非祭祀用的「龙城」。 将「单于庭」称为「龙庭」,也不无道理,毕竟在汉语中,龙就是王权或天子的象征。 「茏城」如何变成了「龙城」? 那么,「龙城」与「茏城」、「笼城」又是什么关系?对比史书文献发现,《史记》中凡见「茏城」,无论是《匈奴列传》还是《卫将军骠骑列传》等,均写作草字头的「茏」。而《汉书·匈奴传》在直接引用《史记·匈奴列传》原文时,却将「茏城」改为了「龙城」: 「岁正月,诸长小会单于庭,祠。五月,大会龙城,祭其先、天地、鬼神。」——《汉书·匈奴传》 《汉书》中的这句话直接来源自《史记》,除「茏」(龙)字写法不同外,其余皆同。由此可见,「龙城」就是「茏城」。  《汉书》(颜师古注)

作者:(东汉)班固

出版社:中华书局

出版年:1962 关于《汉书》将「茏」字误写为「龙」的原因,辛德勇教授认为这不是班固的错漏,而是后人改的。 持这一观点的还有清代学者胡绍瑛。胡绍瑛发现,唐高宗时期学者李善在注释《文选》时(李善为《文选》学奠基者),引用的《汉书》版本仍作「茏」字,因此认定「龙」字并非班固原文,而是后人改写。 那么,是谁改写了「茏」字?辛德勇教授将目标锁在了比李善年长约50岁的颜师古身上。 颜师古一生的学术成就之一便是《汉书注》,他所修订的《汉书》版本,逐渐成为后世通行版本。 辛德勇教授认为,最先改写「茏」字的可能是北魏学者崔浩,而后被颜师古沿用。查唐代司马贞在《史记索隐》中对《史记》注释时有这么一句: 「茏城,《汉书》『龙城』,亦作『茏』字。崔浩云:『西方胡皆事龙神,故名大会处为龙城。』」 司马贞比李善晚出生了近50年,比颜师古晚了近100年。司马贞说,「茏城,《汉书》『龙城』」,证明他所看到的《汉书》版本已为「龙」字。而对于「茏」讹变为「龙」的原因,司马贞推测是北魏的崔浩称「茏城」应为「龙城」。 到了颜师古这里,颜氏采取了崔浩的说法,将《汉书》中的「茏」字修订为「龙」,从而出现了后世通行的「龙城」版本《汉书》。 从后世的使用程度来看,误写的「龙城」明显超过了最初的正确写法「茏城」。比颜师古晚出生约120年的唐代诗人王昌龄,便用了「龙」(龍)字,写下了「但使龙城飞将在,不教胡马度阴山」的千古名句。 自此,「龙城」更是名满天下。  网络上随处可见的王昌龄《出塞》书法作品。

图片来源:美篇个人账号-淞斌書畫,郭淞斌/书 至于《汉书·卫青霍去病传》中竹字头的「笼城」(青至笼城,斩首虏数百),只是对《史记·卫将军骠骑列传》中「茏城」(青至茏城,斩首虏数百)的引用误写。 在古汉字书写中,草字头与竹字头极为相近,而由「茏城」误写为「笼城」,也恰说明了《汉书》原文原本应是「茏」字而非「龙」字。 但是,将「茏城」改为「龙城」却有一个坏处。 「龙」代表至高无上的天子,「龙城」自然就给人一种是匈奴王都「单于庭」或「龙庭」的感觉,这产生了后世将「龙城」与「单于庭」混为一谈的现象。 梳理了「茏城」「笼城」「龙城」,及「龙庭」「单于庭」之间的概念关系后,再来看看三连城遗址,它该是茏城(龙城、笼城),还是龙庭?还是单于庭?便十分清楚了。 根据上述文献考据与考古发现,我们目前判断三连城可能就是传说中的祭祀之城「龙城」,但未来会不会有新的考古发现来修订、甚至颠覆这一判断,还有待于新的发现与研究。 对于三连城的祭祀性质,考古简报中也有一个简要的推测说明: 「至于三座城址相连,或分别代表了祖先、天地和鬼神的祠社。也可能与匈奴左右翼制度有关,即三座城址分别为单于和左右部贤王之祭祀场地。」 至此,礼制性的「龙城」寻找算是告一段落了。 但是,曾被众人认为的王都性的「龙城」(实为「单于庭」),又在哪呢?

如果说龙城是匈奴单于、贵族用于「礼仪、祭祀、会盟」(考古简报语)的礼制性场所,那真正的单于庭是否应该离龙城不远? 毕竟无论是龙城、还是单于庭,都是匈奴「王权」的象征,单于不太可能从单于庭跑上十万八千里来到龙城祭祀。 不过,辛德勇教授却倾向于单于庭距龙城较远的看法: 「我看《史记·匈奴列传》和《汉书·匈奴传》记载的情況,以为作为「匈奴人的统治中心」的『单于庭』和作为其『重要礼制性场所』的『茏城』,这两所建置之间理应有较长一段距离,两地似乎不会密迩相邻。」

——《谈谈那个并不存在的「龙城」》 但他也并没有否定二者同处一区域的可能: 「......但也不能完全排除两地同在今塔米尔河谷地的可能。」

——《谈谈那个并不存在的「龙城」》 上语中的塔米尔河,是三连城遗址所在地。塔米尔河是蒙古国最长河流鄂尔浑河的一条支流,鄂尔浑河发源于著名的杭爱山,向北与色楞格河合流,最终注入贝加尔湖。 而三连城城址的具体位置,便处于塔米尔河与鄂尔浑河交汇处不远。  谈论匈奴帝国政权中心的可能位置,必少不了这条鄂尔浑河,它就是蒙古高原上的「母亲河」。 鄂尔浑河- 塔米尔河流域及其周边是北方草原帝国的中心地带,三连城考古简报中也说: 「和日门塔拉城址所在的鄂尔浑河- 塔米尔河流域自古以来是北方草原游牧民族活动的腹心地带,也是匈奴政权的核心区域。长期以来,学界认为匈奴单于庭和龙城应在这一地区。」 如今,可能是龙城的三连城遗址在这一区域发现,也不排除作为王都的单于庭在这一带的可能性。 无巧不成书,2020年7月,蒙古国国立乌兰巴托大学考古学者又公布了一项重要考古发现,称在离三连城不远处的后杭爱省额勒济特县(Khushuut),发现了一处新的匈奴城址(始发现于2017年)。  更让人振奋的是,考古工作者在城址发掘中发现了一个汉文瓦当,上面清晰地写着四个汉字「天子单于」。  「天子单于」汉文瓦当。此外,瓦当残片上还有「与天毋极,千□万岁」字样,合起来应为「天子单于,与天毋极,千(秋)万岁」。

图片来源:新华社 消息一出,很多人大呼「龙城」终于找到了! 但此时,他们仍是将「龙城」当作「单于庭」;同时,额勒济特县的这处城址是否真为「单于庭」,还有待于进一步的考古发掘与研究,这处城址2020年才开始正式发掘,目前收获与披露的考古成果还十分不足。 但无论如何,这为寻找「单于庭」又提供了一丝线索。历史学家与考古学家在寻找「龙城」(及单于庭)的道路上,又进一步。 更重要的是,额勒济特县匈奴城址的新发现,也为鄂尔浑河流域是草原帝国中心地带的观点提供了又一条考古证据。 无论单于庭具体在哪,在谈及匈奴帝国,乃至突厥、回鹘、蒙古等所有北方草原帝国时,都无法避开鄂尔浑河流域。 以位置已十分明确的蒙古帝国时期首都哈拉和林(Karakorum)为例。 哈拉和林兴建于13世纪初成吉思汗晚期。成吉思汗去世后,窝阔台汗正式将哈拉和林扩建为蒙古帝国首都。 蒙古帝国横扫欧亚大陆,哈拉和林一度成为世界的中心。而哈拉和林的位置正是鄂尔浑河流域的焦点——鄂尔浑河谷,处于蒙古国前杭爱省西北角,与处于后杭爱省东南角的三连城遗址也紧紧比邻。  鄂尔浑河谷(Orkhon Valley)是鄂尔浑河冲出高山后,在峡谷口两岸形成的一片开阔河谷地带,养育了一片广袤无垠的肥美草原,是「当时世界上唯一能养一百万匹马的地方」(历史学家罗新教授语)。 得天独厚的地理环境与自然资源,使鄂尔浑河谷长期是北方草原帝国的政权中心地带。  鄂尔浑河河谷(局部),一片广袤无垠的肥美草原地带。

图片来源:Wikipedia 2004年,联合国教科文组织将鄂尔浑河谷文化景观(Orkhon Valley Cultural Landscape)列为世界文化遗产。 这里不仅有公元13-14世纪蒙古帝国首都哈拉和林,还有公元前3世纪-公元2世纪的匈奴帝国遗址、公元2-4世纪的乌桓与鲜卑遗址、公元4-6世纪的柔然帝国遗址、公元6-7世纪的突厥帝国遗址,以及公元8-9世纪的回鹘帝国都城遗址——哈拉巴勒嘎斯城址。  鄂尔浑河谷文化景观中极具中原文明风格的建筑。

图片来源:UNESCO,Ko Hon Chiu Vincent/摄  鄂尔浑河谷文化景观中极具中原文明风格的碑刻(残存)。

图片来源:UNESCO,Ko Hon Chiu Vincent/摄  左侧依上自下:鄂尔浑河谷、蒙古帝国首都哈拉和林、回鹘帝国首都哈拉巴勒嘎斯(回鹘古城)。

图片来源:内蒙古大学民族博物馆「中蒙联合考察燕然山铭汇报展」展览陈列图 公元9世纪回鹘帝国被灭后,回鹘将政权中心从鄂尔浑河谷移至今天的新疆吐鲁番地区,逐渐形成后来新疆地区的维吾尔族。 而在回鹘人向西南迁移三百年后,蒙古人又重新将鄂尔浑河谷变为蒙古草原帝国的政权中心。 而后,蒙古人一直占据着这片地带,直至今日。 也就是说,自公元前3世纪匈奴帝国崛起,到公元13世纪蒙古帝国崛起,鄂尔浑河谷几乎一直都是草原帝国政权中心地带,中间只有回鹘帝国灭亡而迁移后的10-12世纪出现权力空缺。 蒙古帝国及元朝建立后,草原帝国政权中心逐渐从漠北转移到漠南,鄂浑河谷才正式退出历史舞台,但却一直在蒙古人的国土之内。  鄂尔浑河大转弯。

图片来源:豆瓣个人账号-墙头马上Hao/摄 上述各大草原帝国城址均汇聚于此,延续1000余年之久,除了说明鄂尔浑河谷之重要性外,还对于我们重新理解草原帝国、重新理解游牧文明,有着颠覆性的认知作用。 其一,传统观点认为,北方草原帝国的政权是凌乱的,统治部族时常更迭,且游牧民族逐水草而居,其领地也是飘忽不定,故缺少像中原王朝那样连续的、稳定的政治秩序传承; 然而事实是,草原帝国在很大程度上与中原王朝一样,有着自己清晰且漫长的政治延续性,几乎从未间断。 其二,传统观点认为,北方游牧文明较农耕文明落后,在游牧与农耕的交流冲突中,农耕文明往往占主导地位去影响游牧文明。 而事实是,游牧文明作为人类文明形态之一,其有自身的产生、发展脉络,并且自成一文明体系。游牧文明是与农耕文明同等重要的一大人类文明系统。 从历史上我们也能看到,中原农业帝国与北方草原帝国的冲突、交流从未间断过,西周的犬戎、秦汉的匈奴、南北朝的鲜卑、隋唐的突厥、宋至清的蒙古。 也许文明的本质就在于,不同的文明系统在交流与冲突中,不断演化、不断促进,最终形成人类文明的多元形态。 纵观延绵2000余年的草原帝国,用一句不严谨的比喻来说,鄂浑河谷之于草原帝国,就像长安、洛阳之于中原王朝;匈奴、柔然、突厥、回鹘、蒙古的政权更迭,就像中原王朝的唐宋元明清更迭。 这也是专研北朝史与内亚史的罗新教授一直强调的: 「不管那些游牧民族从哪里起家,最终他们都会把政权中心放在这里。鄂尔浑河谷也是匈奴、柔然、突厥、回鹘和蒙古帝国的政治中心。」

——《罗新:游牧民族是如何参与中国古代的历史进程的?》  鄂尔浑河河谷局部。

图片来源:Wikipedia 重新理解草原帝国,不仅仅有政治体系与文明体系上的,还有地理视野上的。 如果从更广阔的地理区域来看,鄂尔浑河谷地处广袤的欧亚大草原之上。欧亚大草原处于北纬35°-51°,西起欧洲多瑙河下游,向东经东欧,至蒙古高原,以鄂尔浑河谷为政治中心的草原帝国,在欧亚大草原上纵马驰骋,形成历史上多个横跨欧亚大陆的草原帝国。 鄂尔浑河谷就是草原帝国的心脏,它联动着整个东西方,南可度阴山、下中原,东可至东欧、据中亚。 在中国视野中,北方草原帝国常年南下侵扰,而在西方视野下,草原帝国西向的扩张也时常发生: 蒙古帝国在建立之初的西征,通过东欧大草原直入欧洲;古代中亚地区的突厥化,亦是以鄂尔浑河谷为中心的突厥帝国在西部世界势力的扩张与影响。 由此我们也可以看出,北方草原帝国的历史自成体系,而并非只是中国史研究的「附庸」。 而在传统史学观念中,它只是《史记》中的《匈奴列传》,只是《后汉书》中的《乌桓鲜卑列传》。 看待「龙城」或「单于庭」也是,站在传统中国史的视角,它只是与我们有关的、异域帝国的一座王城。而站在「内亚史」的角度来看,它更是整个草原帝国及游牧文明的缩影。 内亚(Inner Asia)是近年来被普遍使用的一个学术概念,多指以蒙古高原为中心的亚洲大陆腹地。而以内亚史为视角,不仅能重新理解草原帝国,也能重新理解我们自己的中国或中原历史。 草原帝国的内亚史是自成体系、独立于中国历史之外的,但它又与中国历史(或说中国历史与它)有着不可分割的联系,它们很多历史都记载于汉语言文献中。从西周至明清,中国影响着内亚,而我们的历史中也从未缺少过内亚因素——有时二者甚至合为一体。 内亚因素对中国文明的塑造,不亚于中原因素对内亚文明的影响。从整个人类历史来说,每个族群、国家、文明体的历史都是一部不断「胡化」的历史。对于内亚因素对中国历史的影响,罗新教授在其名篇《内亚视角的北朝史》中说: 「中国史从来就没有缺少过内亚因素的参与,这种参与有时甚至决定了中国历史发展的方向。

......

内亚视角的中国史,要求有更多的研究者深入了解内亚,而不是站在长城上向北手搭凉棚眺望一番而已。」 不只是站在长城上向北眺望一番,这句话所传递出的观念也极为重要。即我们如果要做到从内亚视野重新审视中国,首先要做到真正理解内亚,而不是那种传统的、只将北方草原帝国历史视为「附庸」的研究。 这种观念总结成一句话便是:「走出民族主义史学」。 《走出民族主义史学》,也是罗新教授的又一名篇: 「无论是身处、生活在哪一个民族-国家,我们都事实上共享同一个历史,而且也共享同一个未来。这个认识要求我们所讲的历史,固然是为某一个人群、某一个地区、某一个国家的,但也要超越这个具体的人群、地区和国家,最终可以成为人类整体历史的一个有机组成部分。」

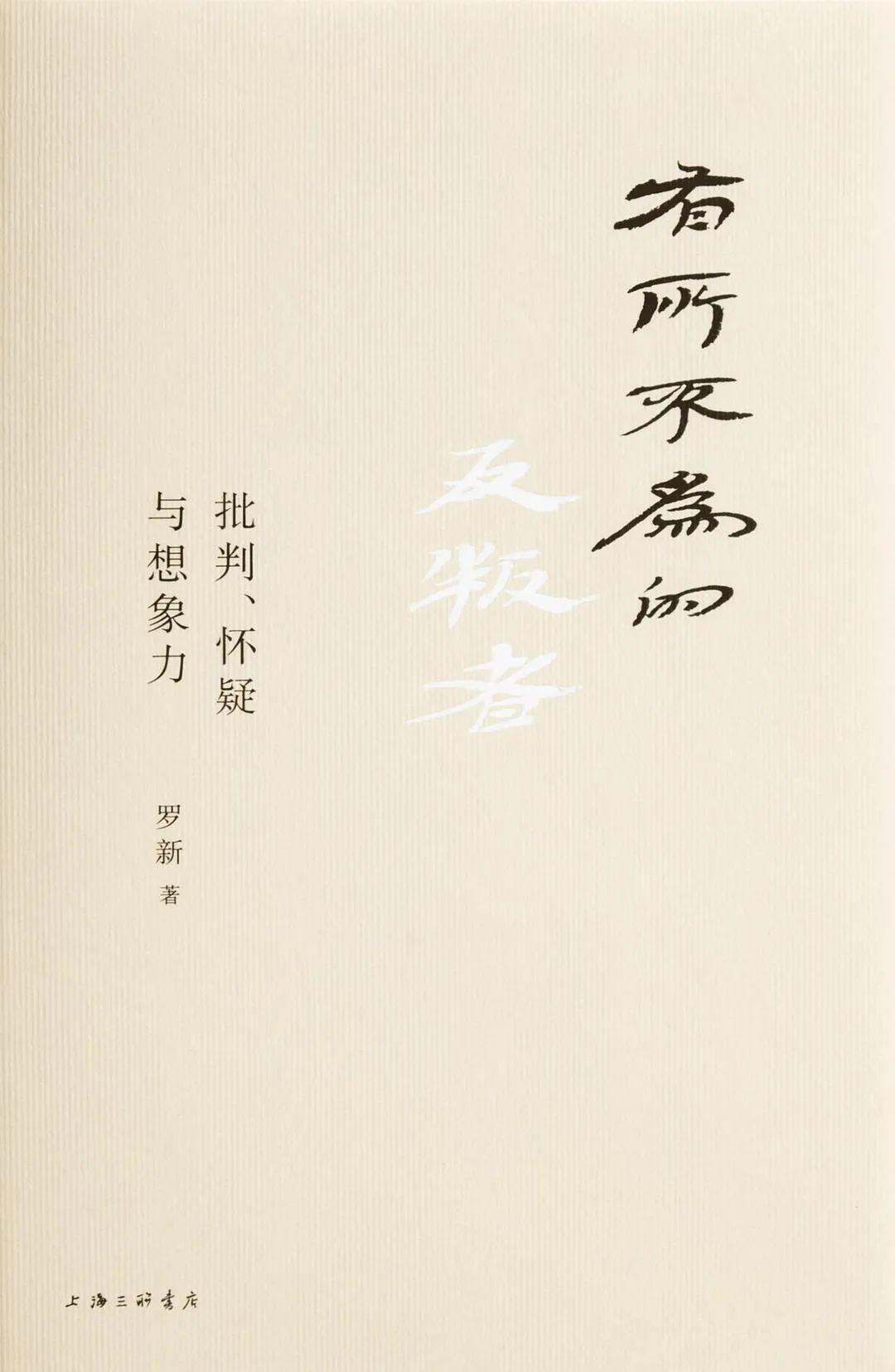

——《走出民族主义史学》  《走出民族主义史学》一文,收录在罗新教授著作《有所不为的反叛者》一书中。

书名:《有所不为的反叛者》

作者:罗新

出版社:上海三联书店

出版年:2019 「最终可以成为人类整体历史的一个有机组成部分」,这是现代史学研究的必然要求。 历史的扩大首先是史观的扩大,也是视野的扩大,这与全球联动的扩大紧密相连。在真正的、具有现代性的全球化出现之前,无论是中国、还是西方,所著历史都只是关注于自我的「区域史」,于是形成了形形色色的「中心主义」,如「中原中心主义」「欧洲中心主义」等等。 在「中原中心主义」下,匈奴、鲜卑、突厥、女真、蒙古的历史都是突然出现的,他们不与中原产生联系,我们便不会去关注它,更不会思考这些草原帝国如何塑造了我们的文明。 但无论是何种「中心主义」,在今天看来都是「狭隘」的。我们当然没有理由去苛求古人,因为他们看到的世界是有限的,但我们却有十分之理由来要求我们自己,因为我们所处的世界与时代已然不同。 |